Jim Barnett: Da trent'anni "Quite frankly" la voce dei Warriors

Se il pubblico decide di fare una protesta civile ma decisa contro chi ha deciso che non vai più bene per fare il commentatore, vuol dire che hai lasciato un segno. Quello di Jim Barnett, storico broadcaster dei Golden State Warriors, è indelebile nella storia della franchigia e del basket.

Jim nasce il 7 luglio 1944 a Greenville nel South Carolina, ma passa gran parte della sua gioventù in California all’interno di una famiglia che fa dell’istruzione e della cultura un credo. Mamma ha sempre voluto il massimo per lui e lo ha sempre spronato a esprimersi nella maniera più appropriata possibile, sia nello scritto che nel parlato, cosa che gli è tornata molto utile successivamente.

La California offre tantissimo da diversi punti di vista, ma ha un difetto: non c’è una squadra di basket professionistico. Nel 1960 arrivano i Lakers e tutto cambia: “In quel momento tutto era una novità -ha detto Jim- finalmente potevo seguire del basket vero dal vivo”. Come spesso succede il primo amore non si scorda mai, infatti nel 1962 quando i Lakers vanno in finale contro i Celtics, è già in trincea a seguire la squadra. In gara 3 arriva il primo shining moment, quell’avvenimento che quando lo abbiamo intervistato (grazie Sergio), ha identificato come il primo grande ricordo della sua gioventù cestistica: “West ha rubato palla a metà campo, si è involato verso il canestro ma accorgendosi che non ce l’avrebbe fatta ad appoggiare ha fatto partire un floater appena dopo la lunetta e ha vinto la partita”.

Nel 1959 muove i primi decisi passi verso il basket giocando al Junior Varsity team, facendo parte di un ottimo gruppo dal grande senso di appartenenza e nel quale lui, magro, esile ma molto veloce, riusciva a esprimere il suo interessante talento.

La sua carriera nel mondo del basket professionistico inizia ai Boston Celtics che lo scelgono nel 1966. A 21 anni Jim sa già il fatto suo e quando va a discutere la sottoscrizione del contratto con Red Auerbach è molto deciso: “Sotto i 15.000 $ a stagione non si va”.

Entra nel lussuoso ufficio del general manager, che aveva appena lasciato la panchina per dedicarsi a ruoli dirigenziali, con le idee chiare, ma quella volpe di Red prima d’iniziare le contrattazioni gli legge la lettera da parte di Leon Clark, seconda scelta dello stesso anno dei Celtics. La richiesta economica è di 22.000 $ l’anno e al termine della lettura chiede a Jim cosa avrebbe dovuto fare di quel foglio. Nell’indecisione della matricola appallottola e cestina il foglio ritenendola oltraggiosa. Questo spegne ogni connessione mentale di Jim che nonostante la decisione di non scendere sotto i 15k accetta di giocare per 12k senza riuscire a dire un singolo no al mitico Red che, come per le partite vinte, si accende un sigaro per immortalare il momento. Ovviamente dopo otto anelli vinti consecutivamente e l’avvicendamento in panchina, Jim non riesce a portare a casa il titolo, infatti quei Celtics vengono eliminati dai Sixers in finale di Conference. Nel 1967 viene preso dai San Diego Rockets che lo hanno scelto dal draft di espansione, in quanto i Celtics lo avevano lasciato non protetto. Così finisce alla corte di Jack Mac Mahon per 14.500 $ all’anno, vicini ma non ancora ai quindici che pensava di poter percepire già ai Celtics. Nello stesso anno ai Rockets arriva anche Pat Riley, ovvero il suo esatto doppione. Per questo tra i due non corre buon sangue da subito: “I giocatori dello stesso ruolo non si sopportavano perché si rubavano i minuti – ha detto- I piccoli facevano amicizia con i lunghi e viceversa, ma mai tra di loro”. Per ironia della sorte quando viene indetto un altro expansion draft per fare entrare nella lega i Portland Trail Blazers, la squadra dell’Oregon decide di portarsi a casa proprio Riley, andando a fare una trade coi Rockets per Jim e ricomponendo così il duo di “amici”. Con Adelman, Barnett e Riley c’è troppo affollamento, così rilasciano proprio il futuro coach dei Lakers che sebbene non l’abbia presa con filosofia al momento, riesce anni dopo a stringere un ottimo rapporto con il futuro broadcaster.

Nella sua carriera NBA ha conosciuto da avversari o da compagni ben 34 dei 50 Hall Of Famer insigniti nel 1996 e l’ultimo con cui ha avuto delle storie (piuttosto tese) è stato Elvin Hayes, quando lui e i suoi arrivarono a Milwaukee per una riedizione dell’incredibile UCLA-Houston che aveva visto di fronte proprio Hayes a Kareem in uno scontro epico. Sul pullman che porta alla partita Elvin e Jim hanno un alterco piuttosto pesante che continua poi negli spogliatoi dove Hayes cerca di raggiungere il compagno per sistemarlo. A mezzora dalla partita Hayes è davanti al proprio armadietto in borghese. Mac Mahon entra e dice al suo giocatore di cambiarsi, il quale risponde: “Se gioca Barnett, non gioco io”. Ovviamente il coach prende da parte Jim che, riluttante, porge le proprie scuse al compagno e gli permette di giocare quella partita in tv nazionale.

Al termine della carriera NBA Jim non è intenzionato né ad allenare né a fare nulla di simile, ma la sua passione gli impedisce di mollare completamente il basket, così nel 1976 prima di una partita di playoffs tra Warriors e Suns viene chiamato per fare la telecronaca, poichè Bill Russell (quello che avevano chiamato per fare la seconda voce) si perse nelle nebbie locali. Lui accetta di buon grado suscitando l’interesse di HBO e l’anno successivo gli viene affidata la serie tra Portland e Chicago con Dick Stockton. Mike Burke, gestore del Madison Square Garden e della comunicazione Knicks, lo chiama per fare il color commentator alle partite della squadra, ma dovendo pensare di trasferire tutta la famiglia a New York declina gentilmente essendo sicuro che qualcosa di più comodo per la sua famiglia sarebbe saltato fuori.

Così fu, infatti nel 1985 gli offrono di fare da broadcaster alle undici partite casalinghe dei Warriors per 100 dollari a match. Era l’occasione tanto aspettata e l’efficacia delle sue telecronache arriva subito al pubblico, tanto che l’anno successivo le diciassette partite commentate gli fruttarono ben 400$ a sera, rimpinguando così le sue casse. Il suo crescendo fu rossiniano, infatti dopo undici anni di carriera svela un retroscena molto particolare: “Ho guadagnato di più con undici anni di commento televisivo che con altrettanti di carriera NBA. All’epoca i giocatori non guadagnavano così bene o evidentemente non ero così bravo come dietro al microfono”.

E’ l’inizio di una carriera incredibile al seguito di una squadra mai particolarmente avvincente, ma che in questi anni si lega inscindibilmente a lui. “Una partita dei Warriors senza di lui è come un toast senza burro.” ha detto un fan in una delle frasi più significative della sua storia.

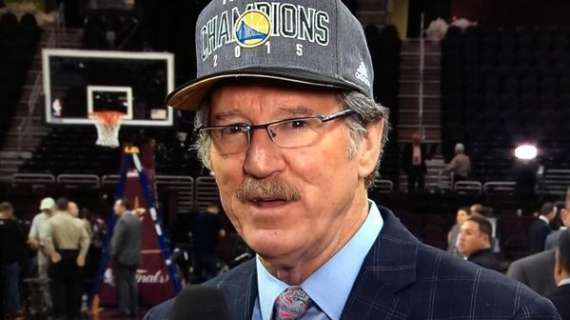

Dal 2000 al 2002 ha seguito la squadra in uno dei suoi peggiori momenti quando vinse 57 partite perdendone 189, ma nonostante questo si comporta sempre in modo esemplare, facendo vedere tutti i problemi della squadra e della franchigia, senza mai puntare il dito contro nessuno, come ha confermato Don Nelson anni dopo. Ed è proprio questa sua peculiarità che ha bucato microfono e schermo arrivando direttamente ai cuori degli appassionati, infatti nel 2014 quando il suo contratto è in scadenza viene emanato un comunicato nella quale l’emittente rende noto che non avrebbe proseguito il rapporto anche a causa di alcuni pensieri formulati da Jim riguardo al ritiro dalle scene. In realtà era un modo per edulcorare la pillola del licenziamento, ma qui arriva il vero colpo di scena. Tutti i tifosi dei Warriors sono indignati per la notizia e cominciano una fervida campagna tra cartelli, manifestazioni e social network per impedire la dipartita del commentatore. In una partita del 2014 un gruppo di tifosi organizzati fa produrre una quantità incalcolabile di maglie che raffigurano i suoi occhiali, i suoi baffi e la sua frase tipica di ogni telecronaca, “Quite frankly”, con la quale è arrivato in tutte le case.

Dal 2000 al 2002 ha seguito la squadra in uno dei suoi peggiori momenti quando vinse 57 partite perdendone 189, ma nonostante questo si comporta sempre in modo esemplare, facendo vedere tutti i problemi della squadra e della franchigia, senza mai puntare il dito contro nessuno, come ha confermato Don Nelson anni dopo. Ed è proprio questa sua peculiarità che ha bucato microfono e schermo arrivando direttamente ai cuori degli appassionati, infatti nel 2014 quando il suo contratto è in scadenza viene emanato un comunicato nella quale l’emittente rende noto che non avrebbe proseguito il rapporto anche a causa di alcuni pensieri formulati da Jim riguardo al ritiro dalle scene. In realtà era un modo per edulcorare la pillola del licenziamento, ma qui arriva il vero colpo di scena. Tutti i tifosi dei Warriors sono indignati per la notizia e cominciano una fervida campagna tra cartelli, manifestazioni e social network per impedire la dipartita del commentatore. In una partita del 2014 un gruppo di tifosi organizzati fa produrre una quantità incalcolabile di maglie che raffigurano i suoi occhiali, i suoi baffi e la sua frase tipica di ogni telecronaca, “Quite frankly”, con la quale è arrivato in tutte le case.

Era stata organizzata una vera e propria campagna contro il licenziamento del miglior commentatore della Baia. Questo spiazza Jim in prima persona, ma anche l’emittente televisiva che ragionando su quest’incredibile manifestazione d’affetto e stima decide di tornare sui propri passi e prolungargli per altri due anni il contratto.

Il 23 gennaio 2015, a ridosso del suo trentesimo anniversario dietro il microfono dei Warriors, Curry e compagni ospitano i Sacramento Kings con Klay Thompson che nel terzo quarto comincia a crivellare la retina avversaria. Dopo cinque, sei canestri il livello di esaltazione di Jim arriva a picchi epici e dopo l’ennesima tripla di preludio al record di 37 punti in un quarto firmato da Klay, dice la frase che rimane nella storia: “Dopo questa mi tolgo le cuffie e divento un semplice tifoso”. Dopo un’altra tripla salta in piedi, apre le braccia e quasi automaticamente tutte le prime tre file dietro di lui, dopo ogni canestro successivo si alzano e allargano le braccia esattamente come aveva fatto poco prima. Qualche giorno dopo ha spento le candeline dei suoi 30 anni di telecronache e quando il pubblico emula i tuoi gesti e le tue parole come un bimbo fa con la mamma, significa che la sinergia che hai creato va oltre il lavoro, oltre la passione e oltre la felicità ed è qualcosa di più che solo i grandissimi sanno creare.

Ora Jim si gode una stagione da incorniciare dei suoi Warriors e vederlo festeggiare per le vie di San Francisco con gli Splash Brothers e un anello al dito, è il regalo più bello per uno degli ultimi irriducibili seguaci NBA.

LEGGI LE ALTRE NBA STORIES

Tristan Thompson: L'incubo Irving e il cambio mano per tirare

Matt Barnes: trash talk con gli avversari, amico con i compagni

Russell Westbrook: un cuore d'oro con la competizione nel sangue

Javaris Crittenton: dal dominio su LeBron al narcotraffico e le gang

Steve Nash: la capacità di essere i migliori in campo e fuori

Giannis Antetokounmpo: dalle finte Vuitton a volto futuro dei Bucks

Larry Sanders: Una storia di basket e vita piena di difficoltà

Anthony Davis: dall'insulto di Calipari al dominio in NBA

Michael Kidd-Gilchrist: anche chi gioca in NBA, non sa tirare in sospensione

Hassan Whiteside: salvare le gambe da un incidente e dominare l'NBA passando dal Libano

Nick Young: il suo magico mondo dalla morte del fratello al museo delle scarpe

Il dodicesimo uomo e l'arte di sventolare asciugamani

Lauren Holtkamp: essere donna e arbitrare un mondo di uomini con autorità

Bobby Phills: una carriera stroncata, ma un'amicizia che non muore mai

Chick Hearn, quando una voce rimane nella storia dello sport

Rajon Rondo, lo scherzo della natura e l'arte del playmaking

Kobe Bryant: dagli zero punti in un torneo al sorpasso su Jordan

Mario Elie, il cagnaccio e il "bacio della morte"

Juan Dixon: da un'infanzia tremenda alla casa di Maryland

Jason Collins, il primo giocatore apertamente gay si ritira

Ben Uzoh, una tripla-doppia NBA, senza la sensibilità del braccio

Scampato alle pallottole, Marcus Smart si gode l'NBA

E' stato scelto come N.1 al Draft NBA dai Detroit Pistons

E' stato scelto come N.1 al Draft NBA dai Detroit Pistons

Tre sono azzurri, poi c'è il Chacho...

Tre sono azzurri, poi c'è il Chacho...

Torna, dopo la pausa dell'All Star Game, il meglio ed il peggio della lega nel recente periodo: Russell Wesbrook, i Rockets,...

Torna, dopo la pausa dell'All Star Game, il meglio ed il peggio della lega nel recente periodo: Russell Wesbrook, i Rockets,...

Resta aggiornato sulle date di Serie A e Coppe Europee: scarica il Calendario Digitale di Basketissimo! Aggiornato fino al 16...

Resta aggiornato sulle date di Serie A e Coppe Europee: scarica il Calendario Digitale di Basketissimo! Aggiornato fino al 16...